Методика обучения орфографии в начальной школе.

Орфографическая грамотность — составная часть языковой культуры. Основы ее закладываются в начальной школе. На этой ступени обучения есть своя специфика, которая вызвана возрастом детей и отсутствием у них теоретических знаний по языку. В методической науке накоплен большой опыт обучения орфографии, который нашел отражение в трудах Ушинского, Срезневского, Корфа, Львова и многих других.

В центр обучения орфографии поставлены правила и их применение, т.е. решение орфографической задачи. Такой метод требует точного знания самих правил и условий их применения. Но методика обучения правописанию в начальной школе опирается не только на правила, но и на усвоение звукового строя русской речи и его графики; процесс овладения чтением и письмом; на развитие речи детей; развитие дикции, орфоэпических навыков; знание грамматических законов языка.

Обучение правописанию идет по трем взаимосвязанным линиям:

- Обучение правописанию на основе правильного соотношения звука и буквы с учетом позиции звука и состава слова( метод языкового анализа и синтеза).

- Обучение правописанию на основе запоминания буквенного состава слов, их морфемного состава, словообразовательных гнезд, на основе на основе использования словарей (имитативный метод, т.е. метод заучивания и запоминания).

- Обучение правописанию на основе проверки орфограмм, т. е. путем решения орфографической задачи (метод решения орфографических задач).

Лингвистические основы методики орфографии.

Орфография — это 1) исторически сложившаяся система единообразных написаний, которую принимает и которой пользуется общество;

2) часть науки о языке (в его письменной форме), изучающая написание и устанавливающая их единообразие.

Все орфографические правила относятся к одному из пяти разделов орфографии:

- Правила обозначения звуков буквами.

- Правила применения слитных, полуслитных и раздельных написаний.

- Правила правописания строчных и прописных букв.

- Правила переноса.

- Правила сокращений слов и их сочетаний.

Орфография в начальной школе изучается на элементарном уровне, но в поле зрения учащихся находятся правила из большинства разделов орфографии. Группировка орфографических правил не произвольно, а в соответствии с принципами орфографии. Разные типы орфограмм подводятся под действие одного из принципов орфографии: морфологического, традиционного, фонетического, дифференцирующего, фонематического. Работа над орфограммами того или иного типа в значительной мере определяется тем, под действие какого принципа она подводится.

Центральным понятием орфографии является понятие «орфограмма».

Орфограмма — это правильное, т. е соответствующее правилам илил традиции) написание (буква, пробел, дефис и др. письменные знаки), которое нужно выбрать из ряда возможных.

Центральной задачей обучения орфографии является формирование орфографических навыков.

Навык — это автоматизированное действие, но вырабатывается он как действие сознательное, и только потом подвергается автоматизации.

Навыки бывают простые (вырабатываются на основе многократного повторения однотипных действий и имеют простую структуру) и сложные (основаны на умственных дейстиях человека, складываются из большого числа более простых умений и навыков). Орфографических навык относится к числу сложных навыков.

Структура орфографического навыка:

- Неорфографическике умения и навыки: навык письма букв, умение анализировать слово с фонетической точки зрения(умение определять звуковой, слоговой состав слова): умение определять морфемный состав слова.

- Собственно-орфографические умения и навыки: умение обнаруживать

орфограмму (орфографическая зоркость): умение определять тип орфограммы: умение соотносить ее с определенным правилом: умение применять сами правила: умение осуществлять орфографический самоконтроль.

Условия формирования орфографических навыков:

- Наличие базовых лингвистических знаний.

- Знание орфографических правил.

- Знание алгоритма применения правил.

- Наличие системы упражнений, отрабатывающих применение правил.

- Вариантность дидактического материала, подобранного с учетом типичных затруднений учащихся.

- Связь между формированием орфографических навыков и развитием речи.

- Развитый фонематический слух.

Ступени формирования орфографического навыка:

- Учебная ситуация порождает потребность в проверке орфограммы. Осознавая мотивы дальнейшего действия, школьник ставит перед собой цель, осознает задачу.

- Поиск способа действия. Опора на знание правил, указания, прошлый опыт.

- Составление алгоритма выполнения действия по правилу.

- Выполнение самого действия по алгоритму, по этапам.

- Повторное, многократное выполнение действий по алгоритму в изменяющихся условиях и вариантах с постепенным свертыванием алгоритма и сокращением действия.

- Появление элементов автоматизма, усиление автоматизации на основе многократного выполнения действия.

- Достижение автоматизма безошибочного письма с постепенным отказом от применения правил.

Конечный этап формирования орфографического навыка в начальных классах не происходит, и возможен лишь в отношении простых , часто встречающихся орфограмм. На формировании навыка нельзя строить методику обучения орфографии в начальной школе. На этом этапе обучения основой должен стать самоконтроль , постоянное выявление орфограмм и их проверка, т. е. орфография должна быть усвоена осознанно.

Орфографическое действие — это умение ставить и решать орфографическую задачу. Формирование орфографического действия — одна из задач начальной школы.

Ступени орфографического действия:

- Постановка задачи:

нахождение самой орфограммы по опознавательному признаку;

определение её типа.

- Решение орфографической задачи:

поиск способа решения в зависимости от типа орфограммы; определение

последовательности шагов решения задачи;

выполнение намеченной последовательности действий;

написание слова в соответствии с решением.

Для формирования орфографического действия ребенка необходимо научить:

- находить орфограмму;

- устанавливать тип орфограммы ;

- соотносить орфограмму с определенным правилом;

- применять правила;

- осуществлять орфографический самоконтроль.

Фонематический слух — способность человека к анализу и синтезу речевых звуков.

Ф. С. формируется в дошкольном возрасте. В этот период выполняет различительную функцию, т.е. обеспечивает различение слов, (стол — стал, ел — ель и т. д.) и ясное артикулирование звуков в собственных высказываниях.

В пять лет дети могут сознательно выделять звуки речи и сравнивать их.

При овладении чтением и письмом механизм фонематического слуха перестраивается, происходит формирование звукобуквенных образов слов. С началом орфографической работы у фонематического слуха появляются новые функции: способность слышать в слове фонему в слабой позиции и

На развитие и формирование фонематического слуха влияет:

- Общее здоровье и, прежде всего, тех органов, которые отвечают за речь: органов слуха, речевого аппарата.

Заболевания, недоразвитие, дефекты в них могут повлечь за собой нарушение фонематического слуха. Поэтому учителю следует сразу обращать на это внимание и обращаться за помощью к врачу или логопеду.

- Речевое окружение.

Ребенок не получает речь по наследству, он овладевает речью, перенимая её от окружающих, прежде всего, рот ближайших родственников. Нечеткая, торопливая, «дефектная» речь взрослых может быть воспринята малышом в качестве «образца» с теми же самыми дефектами.

Фонематический слух лежит в основе такого важного умения, как орфографическая зоркость, которая является обязательным условием овладения орфографическими умениями и навыками.

Орфографическая зоркость — это способность, умение быстро обнаруживать в текстах, словах и сочетаниях (которые предназначены для записи или уже написаны) орфограммы, а также определять их типы.

О.З. (орфографическая зоркость) предполагает также умение обнаруживать ошибки, допущенные пишущим ( собственные или чужие). .Отсутствие 0.3. или слабая ее сформированность является одной из главных причин допускаемых ошибок: ученик знает правило, умеет его применять, но не видит орфограмм в процессе письма и потому ошибки не предупреждает.

Развитие у детей этого умения ещё остается слабым звеном в работе учителя. Условием, которое влияет на формирование 0.3. является формирование уже в младших классах умения выделять наиболее общие признаки орфограмм.

Приведем характеристики важнейших орфограмм, изучаемых в начальной школе.

|

№ № п/п |

Название орфограммы |

Опознавательные признаки (общие и частные) |

|

1. |

Безударные гласные в корне (проверяемые и непроверяемые) |

а) отсутствие ударения; б) гласные а, о, и, е; в) место в слове. |

|

2. |

Звонкие и глухие согласные |

а) парные согласные б-п, г-к, в-ф, д- т, з-с, ж-ш; б) место в слове (в корне, в абсолютном конце слова или перед согласным). |

|

3. |

Непроизносимые согласные |

а) «опасные» сочетания звуков или букв б) место в слове |

|

4. |

Разделительный Ь |

а) наличие звука Ц после мягкого согласного, наличие гласных я, е, ю, ё. |

|

5. |

Разделительный Ъ |

а) наличие звука Ц после согласного, наличие гласных букв е, я, ю, ё. б) место орфограммы: на стыке приставки, оканчивающейся на согласный, и корня. |

|

6. |

Раздельное написание предлогов, слитное написание приставок |

а) наличие звукосочетания, которое может оказаться предлогом или приставкой; б) часть речи: глагол не может иметь предлога, предлог относится к имени существительному или местоимению. |

|

7. |

Заглавная буква в именах собственных. |

а) место в слове: первая буква; б) значение слова: название или имя. |

|

8. |

Заглавная буква вначале предложения. |

а) место в слове: первая буква; б) место в предложении: первое слово. |

|

9. |

Сочетания жи, ши, ча, ща, чу, щу. |

а) наличие в слове сочетаний. |

|

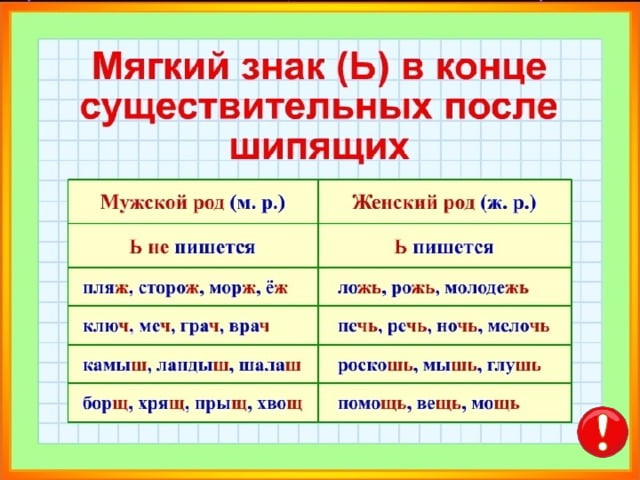

1 |

Ь на конце имен существительных после шипящих. |

а) наличие на конце слова всегда мягких шипящих ч и щ или всегда твердых ш и э/е; б) часть речи: имя существительное; в) род: мужской или женский. |

|

11 |

Безударные окончания имен существительных. |

а) место орфограммы: в окончании; б) наличие в окончании безударного е- и; в) часть речи: имя существительное. |

|

12 |

Правописание окончаний имен прилагательных — ого, -его. |

а) наличие такого сочетания; б) их место: на конце слова; в) часть речи: имя прилагательное. |

|

13 |

Правописание безударных личных окончаний глаголов. |

б) место: в окончании слова; в) наличие знакомых окончаний ут- ют, ат-ят, отсутствие ударения; г) время глагола: настоящее или будущее. |

В своем общем виде опознавательные признаки орфограмм указываются в

соответствующем орфографическом правиле (безударные гласные в корне;

парные согласные в корне, и.т.д.).

Условия формирования орфографической зоркости:

1. Знание самих опознавательных признаков орфографии.

2. Владение рациональным способом действия.

1. 3 . формируется постепенно, и зависит от систематичности и

целенаправленности в подборе упражнений для урока. Существует достаточно много упражнений, направленных на формирование 0.3. , среди которых можно выделить 2 основных типа:

1. Упражнения на нахождение орфограмм в предъявленных письменно текстах и словах;

2. Упражнения на нахождение орфограмм в текстах и словах, заданных на слух.

На начальных этапах используются чаще упражнения первого типа: они проще, поскольку освобождают от решения орфографической задачи и потому позволяют сконцентрировать внимание лишь на формировании умения находить орфограммы по опознавательным признакам.

Упражнения второго типа гораздо сложнее, но и более эффективны, т.к. включают в себя и выделение орфограмм, и решение орфографической задачи. Использовать эти упражнения можно тогда, когда сформированы первоначальные орфографические умения, т. к. они формируют более высокий уровень овладения навыком.

Виды упражнений для формирования орфографической зоркости:

- письмо под диктовку,

- определение орфограмм на слух и выделение их в тексте;

- списывание текста и выделение орфограммы;

- исправление деформированного текста (текста с ошибками);

- запись текста с пропуском букв, правильное написание которых вызывает затруднение;

- письмо «с дырками»: запись текста с пропуском всех орфограмм, особенно орфограмм слабых позиций;

- классификация слов в соответствии с орфограммами;

- выбор слов из текста с заданной орфограммой;

- постановка пропущенных букв в места орфограмм.

Для успешного формирования 0.3. очень важна установка самих учащихся на сознательное отношение к этому процессу, установка на выработку этого умения.

При систематической работе 0.3. автоматизируется и становится первым компонентом орфографического навыка.

Методика работы над орфографическим правилом

Орфография (гр. orthos — правильный, grapho — пишу) определяет нормы письменной речи, которые приняты в каждом конкретном языке на данном этапе его развития. Правила письма необходимы каждому языку, потому что они обеспечивают точную передачу содержания речи и правильное понимание написанного всеми говорящими на данном языке [25, 203].

Формирование навыка грамотного письма базируется на усвоении грамматической теории и орфографических правил.

Орфографическое правило — это предписание, указание нормативного характера, устанавливающее порядок выполнения орфографического действия, решения орфографической задачи.

Основное назначение правила — обобщать однородные орфограммы.

Структура орфографического правша

В формулировке правила обычно содержатся следующие элементы:

- Указание на орфограмму, которая проверяется.

- Определение грамматической, фонетической, словообразовательной природы явления,

- Указание способа проверки.

Например

Орфографические правила регулируют написание не одного слова, а целой группы слов, относящихся к данной категории. Усвоение орфографических правил невозможно без определенного уровня владения грамматическим, фонетическим, словообразовательным материалом. Грамматическая теория — это фундамент орфографического правила. В связи с этим в начальной школе принят порядок изучения орфографического правила, согласно которому правило входит в грамматическую или словообразовательную тему как ее составная часть. Орфографическое правило непосредственно следует за изучением элементов грамматической теории. Например, изучается изменение имен прилагательных по родам, а в связи с этим формируется навык правописания родовых окончаний данной части речи.

Методика изучения орфографического правила зависит от его специфики. Выделяются три группы правил (классификация Д. Богоявленского):

- одновариантные;

- двухвариантные;

- правила-рекомендации.

Одновариантные правила предполагают для одной и той же фонетической или грамматической ситуации один определенный вариант написания. Например, правописание гласных после шипящих (ЖИ, ШИ, ЧА, ЩА, ЧУ, ЩУ).

Двухвариантные орфографические правила также содержат указания на правописание орфограмм. Однако в таких правилах дается несколько вариантов написания (обычно два). Выбор варианта написания обусловливается дополнительными (фонетическими или морфологическими) признаками орфограмм. Например, правописание приставок раз-, воз-, низ- и др.

Правша рекомендации — это правила, которые не содержат информации об образце письма. Правило сводится к рекомендации некоего приема, применение которого может привести ученика к правильному решению орфографической задачи. Например, правила проверки безударных гласных, звонких, глухих и непроизносимых согласных и некоторые другие.

Вопрос о классификации О.П. в методике не имеет однозначного решения. Кроме названной классификации О.П. существует целый ряд других . в частности, классификация О.П. по степени сложности:

1. Простые — требуют небольшого объема грамматической теории, они несложны в исполнении и поэтому вводятся на ранних этапах обучения:. Например, правила — указания правописания сочетаний жи-ши, ча-ща, чу-щу.

2. Сложные, которые опираются на значительные лингвистические знания и действия по этим правилам состоит из нескольких ступеней. | Например, правописание безударных гласных в корне слова опирается на знание фонетики, словообразования, грамматики, а действие по этому правилу состоит из 7-8 ступеней. Некоторые наиболее трудные правила орфографии в начальных классах изучаются в несколько приемов, ступенчато. Например, правописание безударных личных окончаний глаголов 1 и 2 спряжения вводится в 4 ступени.

При выборе методики изучения правила, учитель ориентируется на его тип. Основными компонентами процесса работы над орфографическим правилом являются:

а) раскрытие сущности правила;

б) овладение формулировкой правила;

в) применение правила в практике письма.

Раскрытие сущности правила означает выяснение следующих фактов:

- написанием, какой части слова, части речи или грамматической формы управляет правило;

- какие признаки выступают при этом в качестве ведущих.

Эти признаки обязательно учитывает учитель, подбирая языковой материал для наблюдения при ознакомлении учащихся с правилом.

Работа над формулировкой правила проводится по учебнику. Важно, чтобы учащиеся осознали структуру правила. Поэтому выделяются составные части его формулировки. Перенос правила на новый языковой материал осуществляется, прежде всего, путем подбора учащимися своих примеров на данное правило. Выделить основное, то, что отражено в правиле, помогают вопросы, которые одновременно являются и планом формулировки правила.

Усвоение нового правила происходит в процессе выполнения практических упражнений. При этом необходимо устанавливать связи нового правила с ранее известными. Связь эта может выражаться в противопоставлении правил или, наоборот, в установлении сходства. Например, предлоги и приставки сходны по графическому начертанию, но противоположны с точки зрения слитного и раздельного их написания.

Параллельное изучение некоторых правил оказывается более эффективным, чем последовательное (изучение правописания существительных всех трех склонений, одновременная работа над глухими и звонкими согласными в конце и в середине слова).

Осознание правила зависит от наличия у учащихся конкретных представлений. Поэтому если учащиеся забыли правило, то не нужно требовать механического заучивания, а вновь на конкретном словесном материале выделить те особенности в написании слов, которые в обобщенном виде составляют содержание правила.

Организация работы над словами с непроверяемыми написаниями

В русском языке достаточно много слов, которые пишутся так, как принято: либо в соответствии с традицией родного языка: «калач», «собака»; либо сохраняют написание по языку источнику: «касса», «магазин». Эти слова подводятся под действие традиционного принципа орфографии. Они отличаются тем, что их невозможно или трудно проверить, и поэтому усвоить их можно только на основе запоминания. Непроверяемые правилами слова многочисленны, в письменной речи учащихся их число достигает многих десятков и даже сотен. Они усваиваются запоминанием, а проверяются с помощью орфографического словаря.

По преимуществу слова с традиционными написаниями — это заимствования из других языков. Многие из них вошли сравнительно недавно: «ванна» — из немецкого языка, «пионер» — из французского, «компьютер» — из английского, «балык» — из тюркских языков, «чемодан» — из персидского, «солдат» — из немецкого, «декабрь» — из латинского.

Многие слова нерусского происхождения настолько «обрусели», что уже не воспринимаются как заимствования: «трактор», «пиджак», «лампа» и др.

Многие написания, относимые к числу непроверяемых, на самом деле могут быть проверены на основе языка — источника: «аккуратный» от латинского «accuratus» (буква «а» в начале слова, две буквы «к»), «пассажир» — от французского «passger» (буква «а» в первом слоге, две буквы «с»), «трамвай» — от английского «tramwau», «хоккей» — от английского «hockeu», «аллея» — от французского «allee» и др.

Иногда написание, считающееся традиционным и непроверяемым, может быть проверено на основе знания этимологии и исторических изменений в фонетике русского языка: «петух» от «петь», «горох» — содержит полногласие «оро», в котором не бывает буквы «а».

Начиная с первого класса, проводится постоянная работа по запоминанию, заучиванию слов и орфограмм.

Вопросы изучения слов с непроверяемыми и труднопроверяемыми написаниями постоянно находятся в центре внимания методистов.

Н.Н. Китаев раскрыл роль послогового принципа проговаривания при усвоении непроверяемых написаний П. П. Иванов уточнил последовательность работы с непроверяемыми безударными гласными: Н. С. Рождественский рекомендовал приёмы, облегчающие запоминание слов, в частности, группировку слов по орфографическому признаку (например, по начальной букве «о»: отец, обед, орех), подбор родственных слов и форм, подбор слов по признаку графического сходства и графической противоположности и другие;

В.П. Канакина разработала лексико — орфографические упражнения, направленные как на запоминание написания трудных слов, так и на развитие мышления и речи учащихся; В. В. Ераткина, опираясь на данные из психолого — педагогических и лингвометодических источников, перечислила и охарактеризовала довольно большое количество приёмов, направленных на активизацию учебной деятельности при обучении непроверяемым написаниям. Наиболее эффективными В. В. Ераткина считает следующие приемы: запись слов по алфавиту, группировка и запись слов по орфографическим признакам, подбор и запись однокоренных слов других частей речи, подбор слов с иноязычными элементами, подбор синонимов и антонимов, составление и дописывание таблиц,, выборочный ответ, сопоставление «противоположных» орфограмм, составление словосочетаний, замена словосочетаний и описательных оборотов отдельными словами, письменный пересказ текста с использованием данных слов, выборочное списывание, сочинение по опорным словам. Все названные приёмы хорошо известны в методике и широко применяются в начальной школе. Все приёмы можно условно разделить натри группы:

1. группа — приёмы, направленные на запоминание орфографического облика слов, когда в центре внимания — написание слова (группировка слов по орфографическому признаку, установлению сходства и различия в написании слов, вставка пропущенных букв и т. д.)

2. группа — приёмы, направленные в большей мере на развитие речи учащихся, когда в центре внимания — значение слова (подбор синонимов и антонимов, составление словосочетаний и предложений, замена описательных оборотов отдельными словами, составление тематических групп, сочинение по опорным словам и т. д.)

3. группа — приёмы направленные и на запоминание написания, и на развитие речи (подбор однокоренных слов, разгадывание кроссвордов, использование этимологической справки и т.д.)

Специфику приёмов необходимо учитывать при определении последовательности изучения слов с непроверяемыми написаньями. Целесообразно выделить следующие этапы системы:

L Первичное восприятие группы слов.

Цель: рациональная организация запоминания орфографического облика слов,

максимально исключающая их неверное написание.

П. Закрепление правописания группы слов.

Цель: создание условий для прочного запоминания написания и активного

употребления в речи слов с непроверяемыми написаньями.

Этап первичного восприятия группы слов является наиболее важным, так как ошибочная запись при первом знакомстве делает последующую работу с данными словами бессмысленной.

Начинается работа с того, что учитель собирает, что сегодня они познакомятся с новой группой слов с непроверяемыми написаньями и смогут их сразу написать без ошибок. Такое замечание учителя необходимо для создания сознательной установки на запоминание. Далее учитель читает вслух (с соблюдением орфографических норм) слова, записанные на доске или на специальном плакате. После чтения учащиеся под руководством учителя производят орфографический разбор:

обозначают ударение, находят буквы, обозначающие безударные гласные, проверяемые и непроверяемые гласные и согласные, объясняют написание проверяемых орфограмм (например, в слове «народ» букву «а» нужно запомнить, а букву «д» можно проверить). Затем следует в течение 30 -60 секунд запоминание с опорой на главный тип памяти. После запоминания слова на доске закрываются, и учащиеся записывают их под диктовку. Именно в этот момент активизируется, включается в работу кратковременная память.

Особенно тщательно проводится проверка по вновь открытой записи на доске с обязательным послоговым (орфографическим) проговариванием. При этом учащиеся с низким уровнем орфографического самоконтроля и слабой памятью могут отмечать горизонтальной или вертикальной чертой каждый проверенный слог.

После проверки учитель выясняет, кто из учащихся не допустил ни одной ошибки, кто допустил одну, две или более ошибок.

Таким образом, работа учителя и учащихся на этапе первичного восприятия слов с непроверяемыми написаниями складывается из нескольких строго обязательных и последовательных действий:

1. орфоэпическое чтение вслух слов, записанных доске;

2. краткий орфографический разбор;

3. запоминание с опорой на главный тип памяти;

4. запись под диктовку (при закрытых словах);

5) орфографический самоконтроль (проверка по образцу с обязательным орфографическим проговариванием).

В начале каждого последующего урока в течение одной или двух учебных недель обеспечивается повторное восприятие изучаемой группы. Но в целях более эффективного и прочного запоминания каждое такое восприятие осуществляется в новых условиях, то есть в процессе решения других задач. Так организуется закрепление правописания слов с непроверяемыми орфограммами.

Длительность работы (1-2 недели) должна устанавливаться в зависимости от сложности правописания слов изучаемой группы и от особенностей уроков, запланированных на этот период. Если в течении одной учебной недели часть уроков должна быть посвящена каким — либо письменным работам (изложениям, сочинениям, диктантам) или работе над ошибками, то изучение одной группы слов с непроверяемыми написаниями может продолжаться 1,5-2 недели, чтобы обеспечить необходимое количество повторных встреч].

методика работы над орфографическим

правилом

1. Составить

таблицу орфографических правил согласно типологии, изучаемых в курсе начальной

школы в двух системах.

Орфографические

правила регулируют написание не одного слова, а целой группы слов, объединенной

на основе грамматической общности. Под правилом понимаются указания нормативов

обобщенного характера, относящихся к целому ряду однородных языковых фактов.

Основное назначение правила — обобщать однородные орфограммы.

Усвоение

орфографических правил невозможно без определенного уровня грамматической

теории, которая является фундаментом орфографического правила. Изучение

орфографических правил непосредственно следует за изучением элементов языковой

теории.

Методика изучения

орфографического правила зависит от его специфики. Выделяют три группы правил:

— одновариантные, которые

предполагают для одной и той же фонетической или грамматической ситуации один

определенный вариант написания (правописание жи-ши,

ча-ща, чу-щу);

— двухвариантные, которые тоже

содержат указания на правописание орфограмм, но дают несколько вариантов

(обычно два). Выбор варианта написания обусловлен дополнительными признаками

орфограмм.(правописание приставок раз-роз,

рас-рас и т.п.);

— правила рекомендации, не дающие

информации об образце письма, а сводящиеся к рекомендации определенного приема,

применение которого дает правильный ответ (правописание безударных гласных,

парных согласных и т.п.).

При выборе методики

изучения правила учитель ориентируется на его тип. Основными компонентами процесса

работы над орфографическим правилом являются:

— раскрытие сущности правила,

т.е. выяснение написанием какой части слова, части речи или грамматической

формы управляет правило; какие признаки выступают в качестве ведущих.

Проводится на основе наблюдения над языковым материалом.

— работа над формулировкой правила,

которая чаще всего проводится по учебнику. При этом важно, чтобы дети осознали

структуру правила, поэтому в процессе работы над формулировкой учитель задает

вопросы, которые являются планом формулировки правила. Перенос правила на новый

языковой материал осуществляется прежде всего путем подбора учащимися своих

примеров на данное правило.

— применение правила в практике

письма, т.е. выполнение практических упражнений. При этом необходимо устанавливать

связи нового правила с ранее известными путем сопоставления или

противопоставления.

Параллельное изучение

некоторых правил оказывается более эффективным, чем последовательное (например,

правописание безударных окончаний существительных трех склонений). Однако не

может быть одинакового решения данного вопроса. К каждому правилу нужно

подходить индивидуально, учитывая его особенности.

Осознание правила

зависит от наличия у детей конкретных представлений. Конкретное, на основе

которого создано правило, содержится в словах. Поэтому если дети забыли

правило, то не нужно требовать механического заучивания, а вновь на конкретном

словесном материале выделить те особенности в написании слов, которые в

обобщенном виде составляют содержание правила.

В настоящий

момент в начальных классах используются в орфографической работе правила

следующих типов:

|

№ п/п |

Название орфограммы |

Опознавательные признаки (общие и частные) |

|

1. |

Безударные гласные в корне (проверяемые и непроверяемые) |

а) отсутствие ударения; б) гласные а, о, и, е; в) место в слове. |

|

2. |

Звонкие и глухие согласные |

а) парные согласные б-п, г-к, в-ф, д- т, з-с, ж-ш; б) место в слове (в корне, в абсолютном конце слова или перед |

|

3. |

Непроизносимые согласные |

а) «опасные» сочетания звуков или букв б) место в слове |

|

4. |

Разделительный Ь |

а) наличие звука Ц после мягкого согласного, наличие гласных я, |

|

5. |

Разделительный Ъ |

а) наличие звука Ц после согласного, наличие гласных букв е, я, б) место орфограммы: на стыке приставки, оканчивающейся на |

|

6. |

Раздельное написание предлогов, слитное написание приставок |

а) наличие звукосочетания, которое может оказаться предлогом или б) часть речи: глагол не может иметь предлога, предлог относится |

|

7. |

Заглавная буква в именах собственных. |

а) место в слове: первая буква; б) значение слова: название или имя. |

|

8. |

Заглавная буква вначале предложения. |

а) место в слове: первая буква; б) место в предложении: первое слово. |

|

9. |

Сочетания жи, ши, ча, ща, чу, щу. |

а) наличие в слове сочетаний. |

|

10. |

Ь на конце имен существительных после шипящих. |

а) наличие на конце слова всегда мягких шипящих ч и щ или б) часть речи: имя существительное; в) род: мужской или женский. |

|

11. |

Безударные окончания имен существительных. |

а) место орфограммы: в окончании; б) наличие в окончании безударного е- и; в) часть речи: имя существительное. |

|

12. |

Правописание окончаний имен прилагательных -ого, -его. |

а) наличие такого сочетания; б) их место: на конце слова; в) часть речи: имя прилагательное. |

|

13. |

Правописание безударных личных окончаний глаголов. |

а) часть речи: глагол; б) место: в окончании слова; в) наличие знакомых окончаний ут- ют, ат-ят, отсутствие ударения; г) время глагола: настоящее или будущее. |

2. Какое

место занимает орфографическое правило в формировании у младших школьников

орфографической зоркости? Докажите свое суждение, используя анализ учебников.

Главным в обучении

правописанию является орфографическое правило, его применение, т. е. решение

орфографической задачи, однако решение орфографической задачи возможно при

условии, если ученик видит объект применения правила — орфограмму. Только сумев

обнаружить орфограмму, ученик сможет решить вопрос о ее конкретном написании .

Значит, умение обнаруживать орфограммы, именуемое орфографической зоркостью,

выступает базовым орфографическим умением, первейшим этапом при обучении

правописанию, залогом грамотного письма. Не умение выделять орфограммы при

письме — одна из главных причин, тормозящих развитие орфографического навыка.

Орфография и ребенок

младшего возраста. Орфография и интерес младшего школьника к изучению русского

языка. Орфография и качественные результаты обучения детей правилам

правописания. Как «соединить» одно с другим? Как соединить науку о законах

русской орфографии с детьми 7- 10 лет так, чтобы это «соединение» было

оптимальным не только для науки, но и для ребенка?

Как добиться

орфографической грамотности, как предупредить ошибки? Профессор М.Р. Львов

выделяет шесть этапов, которые должен пройти школьник для решения

орфографической задачи и которые необходимо применять на уроках русского языка.

-Увидеть орфограмму в

слове.

-Определить вид:

проверяемая или нет; если да, к какой теме относится, вспомнить правило.

-Определить способ

решения задачи в зависимости от типа (вида) орфограммы.

-Определить «шаги»,

ступени решения и их последовательность, т. е. составить алгоритм задачи.

-Решить задачу, т.е.

выполнить последовательные действия по алгоритму.

-Написать слова в

соответствии с решением задачи и сделать самопроверку.

В более обобщенном виде

эти этапы представляются так: в орфографическом действии выделяют две ступени:

постановка орфографической задачи (выделение орфограмм) и ее решение ( выбор

письменного знака в соответствии с правилом). Каждому хорошо известна ситуация,

когда после изучения правила, например, о безударных гласных в корне, ученики

достаточно успешно справляются с заданием «вставить пропущенные буквы» , но

допускают ошибки на тоже правила в собственном тексте. Объяснить эту ситуацию

не трудно: чтобы вставить букву, нужно лишь решить орфографическую задачу, а

чтобы осознанно (не случайно) правильно написать слово в своем тексте, им нужно

сначала поставить эту задачу; т.е. найти орфограмму. Поэтому главная задача

учителя — научить видеть орфограмму, научить думать при письме.

Учебно-методические

комплекты по русскому языку являются основными средствами обучения русскому

языку по всем направлениям. В начальной школе всё обучение орфографии носит

предупредительный характер (Н.С. Рождественский, Г.А. Фомичёва и

др.), что требует от самого учителя осознание того, что «основой методики

обучения русскому правописанию является знание его свойств, различение частей

речи и значимых частей слова».

Любой

учебно-методический комплект по русскому языку должен быть направлен на

развитие комплекса орфографических умений, т. к. они являются основой

безошибочного письма учащихся. В нашем исследовании мы будем опираться на

комплекс орфографических умений, описанный М.С. Соловейчик:

«1) ставить орфографические задачи, то есть обнаруживать

орфограммы (обладать орфографической зоркостью);

2) устанавливать тип орфограммы, соотносить ее с определенным правилом, то

есть выбирать способ решения задачи (действие по известному правилу или

обращение в словарь);

3) применять правило (верно выполнять предписываемый или выбранный им

способ решения поставленной задачи);

4) проверять написанное, осуществлять орфографический самоконтроль».

Проанализировав

учебно-методические комплекты, мы сможем предположить, могут ли реализоваться

предъявленные планируемые результаты в развитии орфографической грамотности,

заявленные ФГОС, средствами учебника и тетради-задачника по русскому языку.

Для

анализа были избраны два УМК по русскому языку, используемые в начальной школе.

Направления

анализа:

1.

Установить, как организована

работа над ошибками средствами учебника в соответствии с концептуальными

авторскими подходами к обучению правописанию;

2.

Определить, насколько

адекватны эти подходы заявленным в программе и иных директивных документах

требованиям к уровню орфографической грамотности учащихся 3 класса;

3.

Сделать выводы об

оптимальности объёма учебных материалов для формирования у учащихся 3 классов

умения работать над ошибками.

В

программе по русскому языку УМК «Гармония» учтены важные традиционные

методические подходы к обучению правописанию и идеи, разработанные в русле

развивающего обучения.

Особенность

курса русского языка, разработанного М.С. Соловейчик и

Н.С. Кузьменко составляет «внесение существенных изменений в содержание и

организацию принятого обучения орфографии: совершенствование мотивационной

основы обучения, усиление роли коммуникативного мотива, а также включение

системного (начиная с 1-го класса) формирования орфографической зоркости и

орфографического самоконтроля младших школьников».

Программа

курса имеет новую логику в построении содержания материала. По этой логике

обучение строится так, что каждая следующая тема тесно связана с предыдущей, и

в результате созданы условия для повтора ранее изученного и соответственно для

развития орфографического навыка учащихся.

Практически

во всех разделах курса соблюдается определённая логика построения материала.

«Сначала в центре внимания оказывается формирование грамматических и связанных

с ними орфографических умений, а затем акцент смещается на проблемы развития

речи учащихся».

Нетрадиционен

подход и к изучению основных орфографических правил в программе «К тайнам

нашего языка» М.С. Соловейчик, Н.С. Кузьменко. Основываясь на

«движении «от общего к частному», правила правописания безударных гласных корня

и парных по глухости-звонкости согласных изучаются вместе, т. к. они

предполагают формирование у школьников единого способа действия для решения орфографических

задач этого вида.

Обучение

в курсе русского языка М.С. Соловейчик построено на освоении учащимися

общих способов действия для решения конкретных задач. «Движение «от общего к

частному» делает процесс обучения не только более эффективным, но и более

экономичным. Открыв для себя на одном уроке правильный способ действия,

школьники получают возможность на всех следующих уроках накапливать опыт его

свободного применения». Это построение обучения послужило причиной переноса

отдельных тем к изучению в другие классы.

Так

по программе М.С. Соловейчик правописание гласных в суффиксах в

неопределённой форме и прошедшем времени глаголов изучается в 3 классе, что

направлено на дальнейшее обучение определению спряжения глаголов по его

начальной форме. Это же говорит и об опережающем обучении.

Деятельностный

подход в организации обучения — это ещё одна особенность курса, при котором

сначала ставится учебная задача, затем вводятся новые знания, а информация не

предоставляется в готовом виде, она «добывается» вместе с учениками.

Особенностью

программы М.С. Соловейчик и Н.С. Кузьменко является работа по

формированию умения обнаруживать орфограммы («опасное при письме место»)

безударных гласных и парных по глухости-звонкости согласных уже с первого

класса. Со второго класса для предотвращения орфографической ошибки вводится

письмо «с окошками», при котором орфограмму пропускают. Для освоения этого

письма отведено время, а изучение правил отсрочено, чтобы у учащихся возникла

потребность узнать правило для освоения «взрослого письма».

Применение

приёма письма «с окошком» продолжается и в 3 классе, что способствует

последовательному совершенствованию орфографической зоркости, а также

основанному на ней действию орфографического самоконтроля.

Новый

подход в программах к изучению орфографии влечёт за собой и различное

построение содержания материала в учебниках, а соответственно и в тетрадях с

печатной основой.

Реализованные

в учебниках «К тайнам нашего языка» методические подходы к организации учебной

деятельности школьников обеспечивают ситуации успеха и преодолевают трудности

обучения за счет следующих мер :

1) логики

построения содержания курса, нацеленного на усвоение понятий и общих способов

действий, которая на доступном для младшего школьника уровне обеспечивает

осознание им причинно — следственных связей и закономерностей ;

2) способов,

средств и форм организации учебной деятельности младших школьников;

3) системы

учебных заданий, которая учитывает как особенности содержания учебного предмета,

так и психологические особенности младших школьников и соблюдает баланс между

логикой и интуицией, словом и наглядным образом, осознанным и подсознательным,

догадкой и рассуждением.

Система

учебных знаний, предложенная в учебнике, помогает учителю организовывать

систематическую целенаправленную работу по формированию у младших школьников

учебной деятельности (умения учиться) и развитию таких качеств мышления как

гибкость и критичность.

Темы

учебника «К тайнам нашего языка» логически связаны друг с другом, так при

формировании грамматических умений совместно формируют орфографические умения

связанные с ними, в чём учащийся видит взаимосвязь тем и целостность языка.

Тема «Суффиксы -ек, -ик в словах и их правописание» изучается в логической

последовательности при повторении состава слова и связанных с ним орфограмм,

что не отягощает и не загромождает восприятия нового материала учащимися.

В

процессе обучения учащийся сталкивается с проблемами понимания , усвоения

материала, выбором действий при изучении орфограмм, с которыми остается один на

один, что отталкивает ребёнка от изучения данного предмета, образуется проблема

в общении со взрослыми и сверстниками. В учебниках М.С. Соловейчик эта

проблема решена при помощи заданий в которых учащийся должен рассказать дома

взрослым, что теперь знает по пройденной теме (упр. 22), герою учебника (упр.

79), узнать у взрослых информацию (упр. 193), а также подсказками самих авторов

учебника (упр. 29). Такие приёмы создают благоприятные условия и мотивацию для

изучения предмета.

Особое

внимание уделено в учебниках «К тайнам нашего языка» М.С. Соловейчик,

Н.С. Кузьменко целенаправленному использованию словарей: орфографического

(«Как правильно писать?»), толкового («Что значит слово?), орфоэпического («Как

правильно говорить?»), грамматического («Какого рода и числа слова?»).

Непосредственно с решением орфографических задач связаны два типа словарей (из

названных): орфографический и грамматический. «Таким образом, в учебнике «К

тайнам нашего языка», входящем в комплект «Гармония», сделана попытка расширить

круг словарей, к использованию которых приобщаются младшие школьники. Думается,

что предусмотренная в учебнике работа должна оказать положительное влияние не

только на культуру речи учащихся, но и в целом на их отношение к качеству речи,

своей и окружающих, а также на внутреннюю готовность обращаться за разрешением

возникающих вопросов к различным видам словарей».

Работа

в учебниках построена таким образом, что учащийся на первых порах с помощью

подсказки, а затем основываясь на уже имеющимся собственном опыте, обращается к

словарю. В самом же учебнике отсутствуют привычные рамочки с очередным

словарным словом.

Нетрадиционен

подход к правилам и комплексу упражнений, которые ставили бы перед учащимися

проблемную задачу. Так в учебниках «К тайнам русского языка» комплекс

упражнений построен так, что изучение нового материала основано на ранее

полученных знаниях. Через выполнение заданий с неизвестной орфограммой,

наблюдая, анализируя, опираясь на собственный опыт приходят к выводу правила и

способам его применения, схематично оформляют своё предположение и проверяют

его по учебнику. Само правило представлено не в виде сообщения нового

материала, который должен запомнить учащийся, а в виде алгоритма, т. е.

способа действия, что развивает у ребёнка умение действовать по правилу и

осуществлять самоконтроль.

В

учебниках М.С. Соловейчик, Н.С. Кузьменко встречается множество

заданий на обращение к пройденным материалам (упр.141,156), которые помогают

прочно усвоить материал опираясь на приобретенный опыт и знания, но отдельных

тем «повторение» нет. Ведётся устная и письменная подготовка к проверочным

работам. После определённых тем есть задания «Проверь свои умения», при помощи

которых учащиеся могут произвести самооценку своих умений. Задания к

упражнениям «Проверь свои умения» построены таким образом, что ученик

рассуждая, применяя свои знания и умения выполнит их безошибочно, произведёт

самопроверку и сможет оценить свои умения, что показывает уровень

сформированности орфографических навыков.

Тетради-задачники

нужны для соединения системы воедино, это как бы каркас, который объединяет

учебную информацию и технологию усвоения и запоминания. Учебные пособия

соединяют в себе две функции: и учебника, и рабочей тетради для выполнения

учениками индивидуальных работ в классе и дома. Своей структурой, содержанием и

системой развивающих заданий учебники-тетради обеспечивают ученику возможность

и ознакомления с новым учебным материалом, и выполнения заданий первичного

закрепления знаний, умений и навыков в классе, и выполнения домашних работ.

Учебники,

тетради-задачники «К тайнам нашего языка» имеют много развивающих, проблемных

заданий, заданий на практику, предлагаются задания для детей с различным

уровнем их подготовленности. Система дифференцированной работы, яркая

наглядность и моделирование в виде слайдов, всё это облегчает и помогает

учителю готовиться к уроку, повышает эффективность урока для самого ученика.

В

комплекте используются новые технологии, позволяющие развивать способности

ученика к логическому мышлению. К примеру, если ребенок не знает, какая буква

пишется в определенном месте в слове, то он ставит «окошко», затем вместе с

учителем разбирает вопросы, вспоминает нужные для слова правила и заполняет это

«окошко», вписывая нужную букву, что благотворно влияет на мотивацию обучения

школьников орфографии. Активно используются приемы: наблюдение, выбор,

преобразование и конструирование.

При

изучении различных тем в учебниках, тетрадях-задачниках «К тайнам нашего языка»

ведётся систематическая работа над предупреждением орфографических ошибок,

используются различные виды упражнений на отработку умения пользоваться

комплексом орфографических действий, обращая учащихся за помощью к памяткам

учебника и тетради-задачника.

В

учебниках и тетрадях с печатной основой представлены памятки, задача которых

заключается в том, что учащийся не должен заучивать правило, а уметь правильно

применять его. Памятки представлены в достаточном объёме и по всем основным

темам, что помогает учащемуся самостоятельно, не заучивая правил, выполнить

задание. Краткость и чёткость составленных памяток, которые учащиеся дополняют

при дальнейшем изучении темы, требуют точного выполнения алгоритма действий,

что приводит к безошибочному письму.

Перед

учащимися часто встаёт проблема не только как написать без ошибок, но и как их

исправить. Памятка по исправлению ошибок есть в учебнике М.С. Соловейчик,

Н.С. Кузьменко, что наглядно показывает на сколько глубоко и прочно

ведётся работа над предупреждением орфографических ошибок и выработки

алгоритмов действий.

Все

те идеи развивающего обучения, связанные с организацией учебной деятельности

при обучении русскому языку и реализуемые в учебниках и тетрадях-задачниках,

воплощены и в материалах связанных с обучением правописанию. В них мы

обнаруживаем формирование алгоритмизированных действий, связанных с постановкой

и решением орфографических задач.

Материалы для

усвоения алгоритма действий

|

Название памятки |

Количество памяток |

Пример памятки |

|

Как правильно писать? Правила переноса |

19 |

|

|

Не пиши ь между двумя буквами согласных |

||

|

Как списывать? |

||

|

Как писать без ошибок? |

||

|

Как искать проверочные слова для корня? |

||

|

Письменно орфограммы корня объясняй так |

||

|

Как выполнить звуко-буквенный разбор? |

||

|

Как узнать строение слова? |

||

|

Анализируем слово как часть речи |

||

|

Как узнать падеж имени существенного? |

||

|

Как определить время глагола? |

||

|

Как найти неопределённую форму глагола? |

||

|

Если нужно исправляй так |

||

|

Как узнать род имени существительного? |

||

|

Как узнать число, род, падеж имени |

||

|

Как узнать род глагола прошедшего |

||

|

Как определить время глагола? |

||

|

Как найти неопределённую форму глагола? |

||

|

Как узнать суффикс в форме прошедшего |

Систематизируем результаты проведенного анализа УМК и обобщённо

покажем типологию выявленных орфографических упражнений.

Орфографические

упражнения проблемного характера

|

Примеры номеров |

Коли-чество упражне-ний в учебнике |

Пример упражнения |

|

№ 4, 11, 13, 16, 17, 27, 28, 29, 31, 38, |

96 15,4 |

Упражнение 51. мост бант Какое окончание у этих слов? Чем по построению похожи их Какие орфографические задачи встретились при записи слов? |

Орфографические

упражнения на основе какографического материала

|

Примеры номеров упраж-нений |

Коли-чество упражне-ний в |

Пример упражнения |

|

№ 5, 6, 14, 36, 86, 134, 136, 144, 213, |

33 5,3 |

Упражнение 6. Найдёшь ошибки, исправь. Подчёркнутые слова проверь по ! У меня есть кошечка. Её зовут Мура. Летом она была со мной Один раз за абедом я засмотрелась в окно. Мурка Вот какая озорница моя Мурка! ◊ Какие правила ты применял(а), исправляя ошибки? Какой совет |

В этом материале обнаруживаем и задания направленные на

предупреждение орфографических ошибок в письменных работах школьников и на

организацию работы по устранению допущенных орфографических ошибок.

Упражнения на

предупреждение орфографических ошибок

|

Примеры номеров |

Коли-чество упражне-ний в |

Пример упражнения |

|

№ 18, 23, 24, 26, 29, 30, 32, 33, 34, |

157 25,3 |

Упражнение 41. Реши орфографические задачи. Написание трёх слов узнай на ? ? С • няк з • служ • л я храброс т ю,________________________ ? ? Как орден, н • шу его с радос т ___________________________Выше леса кран п • д ёмный __________________________ Поднимает гру • • громный. В. Мусатов ? Вся павлин я красота ________________________________ Начинается с хв • ста.________________________________ Б. Заходер ? Ш ют портнихи на м • шинке,_________________________ Ш • ют с • пожники б • тинки.__________________________ С. Маршак Отметь все орфограммы и спиши1,4 отрывки; не |

Упражнения на устранение допущенных орфографических ошибок

|

Примеры номеров упраж-нений |

Коли-чество упражне-ний в |

Пример упражнения |

|

№ 54, 60, 74, 77, 81, 82, 85, 94, 104, |

38 6,2 |

Упражнение 82. 1) 2) в • сёлый — весь, веселье ۷ __________________________весёлый 3) облак • — (нет) облаков ۷ , облака 4) кро • ки (хлеба) — крошечный ۷, крошить_____________крошки Были среди решений второклассников |

В программе курса «Русский язык» отражены требования к

формированию следующих орфографических умений:

1.

«Обнаруживать все известные

орфограммы, выделять среди них орфограммы на изученные и неизученные правила,

выявлять случаи непроверяемых написаний.

2.

Осознанно выбирать буквы, если

способы решения орфографических задач знакомы, и оставлять «окошки», если

решение неизвестно или вызывает сомнение. Самостоятельно пользоваться

орфографическим словарем учебника.

3.

Выполнять необходимые действия и правильно писать:

буквы в полногласных и неполногласных сочетаниях в корнях слов; буквы

соединительных гласных в сложных словах; суффиксы -ек, -ик; родовые

окончания в начальной форме имен существительных и имен прилагательных, в форме

прошедшего времени глагола; ь после шипящих на конце имен

существительных в начальной форме, а также в неопределенной форме глагола; суффиксы -а-,

-я-, -и-, -е- в той же форме глагола и в формах прошедшего времени; частицу не с

глаголами.

4.

Списывать и писать под

диктовку текст объемом 55-65 слов. Проверять написанное, находить и исправлять

орфографические ошибки на изученные правила.

5.

Писать слова с непроверяемыми

орфограммами».

Представленным

УМК по русскому языку «К тайнам нашего языка» М.С. Соловейчик,

Н.С. Кузьменко, входящих в образовательную систему «Гармония», показано,

что суммарный объём учебных материалов, количество упражнений, предполагающих

работу над ошибками, обладают достаточным потенциалом для реализации

формирования орфографических умений учащихся 3 классов.

В качестве

второго объекта анализа, представленного в данном параграфе избран

учебно-методический комплекс «Школа России».

Рассмотрим,

как реализуются предъявленные программой планируемые результаты в развитии

орфографической грамотности средствами учебника русского языка и тетрадей с

печатной основой по тем же направлениям анализа.

Программа

В.П. Канакиной, В.Г. Горецкого имеет концентрическое строение,

которое предусматривает изучение одних и тех же разделов, тем в каждом классе с

постепенным возрастанием сложности материала. Такая структура программы, по

мнению авторов, «позволяет учитывать степень подготовки учащихся к восприятию тех

или иных сведений о языке», но не предусматривает проблемы в усвоении нового

материала, т. к. темы изучаются порой в отрыве друг от друга. Так тему

«Употребление в речи слов с суффиксами» изучают на 46 уроке, а «Суффиксы -ек,

-ик в словах и их правописание» аж на 68 уроке.

В

курсе русского языка В.П. Канакиной, В.Г. Горецкого большее значение

уделяется развитию речи с включением развития орфографических умений. «Одно из

центральных направлений работы по русскому языку в 3 классе связано с развитием

у детей дара слова, формированием умений выражать свои мысли в устной и

письменной форме, приобретением опыта ориентироваться в целях, задачах,

средствах, условиях общения и выбора адекватных языковых средств для решения

коммуникативных задач. Речевое развитие детей — основной принцип всех занятий

по русскому языку, именно оно содействует в воспитывающей и развивающей роли

предмета, активизации познавательной деятельности школьников».

Орфограммы

безударных гласных и парных по глухости-звонкости согласных изучаются с первого

класса в традиционной форме, где перед учащимися ставится проблема в выборе

написания буквы (согласно требованиям стандартов второго поколения), но не

приводит учащихся к потребности узнать правила, т. к. оно дается в готовом

виде сразу при изучении той или иной темы в виде заданий, которые не приводят к

логическому размышлению, наблюдению, анализу, а открыто формулируют его.

В

программе В.П. Канакиной, В.Г. Горецкого традиционен подход к

изучению основных орфографических правил правописания безударных гласных корня

и парных по глухости-звонкости согласных. Имея одинаковый способ действия, они

разведены во времени и связаны с изучением тем: «Ударение», «Согласные звонкие

и глухие», что усложняет процесс работы над предупреждением орфографических

ошибок.

При организации работы по учебникам и рабочим тетрадям

В.П. Канакиной, В.Г. Горецкого предпочтение отдается

проблемно-поисковому подходу. Он предусматривает создание проблемных ситуаций,

выдвижение предположений, поиск доказательств, формулирование выводов,

сопоставление результатов с эталоном. При этом подходе возникает естественная

мотивация учения, успешно развивается способность ребенок понимать смысл

поставленной задачи, планировать учебную работу, контролировать и оценивать ее

результат. Проблемно-поисковый подход позволяет выстраивать гибкую методику

обучения, хорошо адаптированную к специфике учебного содержания и конкретной

педагогической ситуации, учитывать индивидуальные особенности детей, их

интересы и склонности.

В

учебниках В.П. Канакиной, В.Г. Горецкого темы объединены в разделы,

где имеют последовательность, но логики и связи между собой не имеют, что не

способствует целостному восприятию языка.

При

изучении различных тем используются различные виды упражнений на отработку умения

пользоваться комплексом орфографических действий, обращая учащихся за помощью к

памяткам учебника и тетради — задачника, но не в достаточном объёме и

разнообразии. Большинство заданий на работу над ошибками и выработки

орфографических умений сводятся к «спишите, вставляя пропущенные буквы». Есть

темы, даже блоки, в которых работа по предупреждению орфографических умений не

ведётся или ведётся, но очень слабо. Так например в разделе «Язык и речь»

представлены только словарные слова, а в разделе «Текст. Предложение.

Словосочетание» всего 6 упражнений на работу над орфографическими умениями.

В

учебниках В.П. Канакиной, В.Г. Горецкого словарные слова представлены

традиционным способом в рамочках, а наличие различных словарей

(«Орфоэпический», «Орфографический», «Толковый», «Словарь синонимов», «Словарь

антонимов», «Словарь омонимов», «Словарь фразеологизмов») должно предполагать

большое количество разнообразных заданий, однако таких упражнений мало, что не

вызывает потребности обращения к ним, не развивает умений использования

словарей.

В

учебниках по русскому языку В.П. Канакиной, В.Г. Горецкого работа

над новой орфограммой и правилом ведётся традиционным способом, а правило

представлено для заучивания учащимися, т. к. никаких алгоритмов действий

не представлено, что не развивает у ребёнка умение действовать по правилу и

осуществлять самоконтроль.

В

учебниках и тетрадях с печатной основой представлены памятки, задача которых

заключается в выработке алгоритма последовательных действий. Набор памяток в учебниках

и тетрадях с печатной основой В.П. Канакиной, В.Г. Горецкого очень

мал и объём их велик, соответственно учащиеся не стремятся пользоваться ими.

В

учебниках русского языка и тетрадях с печатной основой устная и письменная

подготовка к проверочным работам не предусмотрена. Включены темы «Повторение»

предполагающие повторение материала 2-го класса, но заданий, обращающих

учеников к своим умениям полученным уже в 3 классе, практически нет. После

каждого раздела есть задания: «Проверь себя» при помощи которых учащиеся могли

бы произвести самооценку своих умений, но задания к упражнениям построены таким

образом, что ученик механически выполняет упражнение, что приводит к

невозможности произвести самопроверку.

Идеи

развивающего обучения, связанные с организацией учебной деятельности при

обучении русскому языку реализуются в учебниках, тетрадях с печатной основой,

воплощаются в материалах связанных с обучением правописанию. В них мы

обнаруживаем формирование алгоритмизированных действий, связанных с постановкой

и решением орфографических задач.

Материалы для

усвоения алгоритма действий

|

Название памятки |

Количество памяток |

Пример памятки |

|

Как сделать звуко-буквенный разбор слова |

4 |

Как сделать звуко-буквенный разбор слова 1. 2. 3. 4. 5. |

|

Как подготовиться к диктанту по учебнику |

||

|

Как разобрать слово по составу |

||

|

Как подготовиться к письму по памяти |

||

Орфографические упражнения проблемного характера

|

Примеры номеров |

Коли-чество упражне-ний в |

Пример упражнения |

|

№ 11, 26, 37, 43, 57, 63, 75, 98, 102, |

74 13,5 |

Упражнение 260. Солнце (с)пряталось (за)бор.4 Галка села на (за)бор. Мы (у)виделись (у)дачи, (По)желали всем (у)дачи. Зависело б (от)мыла, Веснушки я б (от)мыла. • Найдите слова, которые произносятся • Спишите, раскрывая скобки. Подчеркните |

Однако

упражнений содержащих какографический материал

в учебниках и тетрадях с печатной основой по русскому языку

В.П. Канакиной, В.Г. Горецкого мы не обнаружили.

В

материалах учебников и тетрадей обнаруживаем и задания направленные на

предупреждение орфографических ошибок в письменных работах школьников и на

организацию работы по устранению допущенных орфографических ошибок.

Упражнения на предупреждение

орфографических ошибок

|

Примеры номеров |

Коли-чество упражне-ний в |

Пример упражнения |

|

№ 6, 15, 23, 31, 39 45, 58, 65, 71, 80, |

103 18,8 |

Упражнение 225. Грустить — грустный честен — честность опоздать — поздний звезда — место — местность свистеть — • Сравните произношение и написание каждой • Какое слово будет проверочным для • Спишите. Выделите в словах корень. |

Упражнения на устранение допущенных орфографических ошибок

|

Примеры номеров |

Коли-чество упражне-ний в |

Пример упражнения |

|

№ 47, 79, 106, 121, 139, 156, 175, 184 и |

26 4,7 |

Упражнение 184. Р..сунок, к..ртоф..ль, г..рох, п..м..дор, ст..лица, в..сток, • Спишите, вставляя пропущенные буквы. • Подберите как можно больше однокоренных |

В программе курса «Русский язык» В.П. Канакиной,

В.Г. Горецкого отражены требования к формированию следующих

орфографических умений:

1. Применять ранее

изученные правила правописания, а также:

-непроизносимые согласные;

-разделительный твёрдый знак (ъ);

-непроверяемые гласные и согласные в корне слова, в том числе с

удвоенными согласными (перечень см. в словаре учебника);

-гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках и

суффиксах;

-мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (речь,

брошь, мышь);

-безударные родовые окончания имён прилагательных;

-раздельное написание предлогов и слитное написание приставок;

-раздельное написание частицы не с глаголами;

2. Подбирать примеры с

определённой орфограммой;

3. Обнаруживать

орфограммы по освоенным опознавательным признакам в указанных учителем словах

(в объёме изучаемого курса);

4. Определять

разновидности орфограмм и соотносить их с изученными правилами;

5. Применять разные

способы проверки правописания слов: изменение формы слова, подбор однокоренных

слов, использование орфографического словаря;

6. Безошибочно списывать

текст с доски и учебника (объёмом 65—70 слов);

7. Писать под диктовку

текст (объёмом 55—60 слов) в соответствии с изученными правилами правописания;

8. Проверять собственный

и предложенный текст, находить и исправлять орфографические и пунктуационные

ошибки.

Представленным УМК

по русскому языку В.П. Канакиной, В.Г. Горецкого, входящих в

учебно-методический комплекс «Школа России», показано, что суммарный объём

учебных материалов, количество упражнений, предполагающих работу над ошибками,

не обладают достаточным потенциалом для реализации формирования орфографических

умений учащихся 3 классов.

Проведённый

сопоставительный анализ двух учебников с точки зрения заложенных в них

возможностей для обучения младших школьников грамотному письму подтвердил мысль

о том, что поиск путей формирования орфографических умений продолжается.

Достаточно последовательное использование отдельных подходов к решению задач

обучения младших школьников правописанию, в том числе развитие традиционных для

отечественной методики представлений о способах работы над орфографическими

ошибками, позволили авторам учебника «К тайнам нашего языка» сделать важный шаг

на пути совершенствования обучения младших школьников грамотному письму.

3. Какие

методические условия необходимо соблюдать учителю в организации знакомства

учащихся с орфографическим правилом? Решите методические задачи №№ III.4.6.,

III4.8.,

III4.10.(15)

1.Обобщение и систематизация правил на основе

их сопоставления и противопоставления, формирование обобщенных способов

орфографических действий, памяток обобщенного характера, например, «Как

проверить орфограмму в корне слова?», «Как действовать, чтобы написать

безударное окончание?», «Как узнать, пишется или нет Ь на конце слов после

шипящих?».

2.Работа по усвоению правила

должна строиться таким образом, чтобы ученики шли от звука к букве, т.е. от

произнесенного (звучащего) слова к написанному. Этот ход должен отражаться и в

записи слова, например:

д_лёкий – даль — далёкий

ро[п]кий – робок – робкий

изве[сн]ый – весть – известный

3. Памятки по применению правил рекомендуется давать детям не в

готовом виде, а составлять их коллективно, обсуждая назначение и способ

выполнения каждой операции. Это станет условием сознательного применения

правила в практике письма. Важно, чтобы ход рассуждения с опорой на памятку и

ход записи в тетради совпадали. Эффективным приемом может стать пооперационный

контроль, когда один ученик вслух с опорой на памятку рассуждает вслух, а

остальные отмечают в памятках правильность/неправильность выполнения каждой

операции.

4. Практической деятельностью по применению правила становятся

разнообразные орфографические упражнения, назначение которых – автоматизация

орфографического навыка. В цикле первичного закрепления выполняются упражнения,

направленные только на решение орфографических задач, в цикле вторичного

закрепления – упражнения, где к орфографичесим задачам добавляются другие

(лексические, речевые); кроме того на данном этапе возможны нестандартные,

творческие задания.

№№

III.4.6.,

III4.8.,

III4.10.(15)

III.4.6.

III4.8.

Основные этапы урока: постановка учебной задачи, путем создания проблемной

ситуации, коллективное выведения правила, работа над формулировкой, первичное

закрепление. Знакомство учитель организует таким способом: решением задачи,

самому ученику выполнить действия, которые помогут узнать нужную букву; уточняет:

совместно выводят общее правило, изменение слов- сделали безударный звук

ударным, работа в учебнике с правилом; закрепляет способ действия: совместно с

учителем обобщается материал и дается тренировочное задание

Считаю, что представленный урок

проходит до изучения корня, так как учащиеся решают орфографическую задачу,

выясняют способы написания букв, выводят общее правило, обобщают и тренируются.

III4.10.

4.Составьте конспект урока знакомства

с орфографическим правилом «Правописание не с глаголами»

Предмет: Русский

язык

Класс: 2

Тема:

Правописание частицы НЕ с глаголами.

Тип урока:

ОНЗ

Цель

урока:

создать условие на уроке для организации деятельности учащихся по знакомству с

правописанием частицы НЕ с глаголами.

Задачи

урока:

Образовательные:

ввести

понятие «частица НЕ»; познакомить с правилом правописания частицы НЕ с

глаголами; закрепить полученные знания при выполнении упражнений.

Развивающие:

развивать

речь учащихся; формировать умение анализировать; формировать навык

орфографической зоркости и каллиграфического письма.

Воспитательные:

воспитывать интерес к предмету, воспитывать умение слушать и слышать

одноклассников; воспитывать интерес к тайнам русского языка, чувства красоты и

богатства русского языка; воспитывать отрицательное отношение к завышенной

самооценке; воспитывать умение трудиться, а не восхвалять себя; воспитывать

дружелюбие.

|

Планируемые |

|

Предметные: -способствовать |

|

Метапредметные: Познавательные Регулятивные Коммуникативные Личностные |

Средства

обучения: учебник

«Русский язык 2 класс» В. П. Канакина, В. Г. Горецкий, карточки с текстом.

Ход урока:

|

Педагогическая деятельность учителя |

Учебная деятельность учащихся |

|

1. Мотивация к учебной деятельности. |

|

|

-Здравствуйте! Сегодня я проведу у вас урок русского языка. Прозвенел для нас звонок, Начинается урок. Постарайтесь все понять, Много нового узнать. |

Настраиваются на урок. |

|

2. Актуализация знаний. |

|

|

1)Минутка чистописания. -Откройте свои рабочие тетради, отступите две строчки вниз от (На доске записаны буквы: н, е, Н). -Какие буквы записаны на доске? -Пропишите строчку этих букв, чередуя. -Можно ли из этих букв образовать слово? (Образуют буквосочетания Не, не). -Какое соединение у этих буквосочетаний? (среднее). -Пропишите целую строчку, чередуя буквосочетания. -Придумайте одно предложение, в котором буквосочетание Не |

Отвечают на вопросы учителя. Прописывают буквы, буквосочетания. Придумывают предложения. |

|

3. Проблемное объяснение и фиксирование |

|

|

-Прочитайте предложения, которые вы видите на доске: Загибайте страницы в учебнике! Разоряйте птичьи гнезда! Переходите улицу на красный свет! Садитесь за стол с грязными руками! -Чем можно назвать эти предложения? (Советами). -Какие это советы? (Вредные). -Что нужно изменить, чтобы эти советы стали полезными? -Прочитайте эти советы с НЕ. -Теперь советы верные? (Да). -Ребята, а кто знает, что такое НЕ? (Слово НЕ является -Как вы думаете, почему слово НЕ называется частицей? (Это часть -Верно, это частица слова НЕТ, мы же не можем говорить, -Какую роль играет частица НЕ в предложении? (Частица НЕ что-то -Запишите одно из предложений, подставив частицу НЕ, подчеркните -Посмотрите, с какой частью речи рядом стоит частица в -Предположите, какова будет тема нашего сегодняшнего урока? -Каковы будут задачи урока? Чему мы будем учиться? (Научиться -Ребята, вы правы. На сегодняшнем уроке мы познакомимся с |

Читают предложения. Отвечают на вопросы учителя. Высказывают свое мнение. Записывают предложение, подчеркивают частицу НЕ. Совместно с учителем определяют тему урока и задачи. |

|

4.Первичное закрепление во внешней речи. |

|

|

-Откройте учебник на с. 78, найдите упр. 135. -Прочитайте выразительно. -Как вы думаете, почему автор так назвал стихотворение? (Потому -О чем оно? (О привычках). -Какие еще хорошие привычки должны быть у ребят? (Не дразниться, -Запишите номер упражнения. Выпишите глаголы с частицей НЕ, Физкультминутка. -Ребята, выйдите из-за парт. Будьте внимательны, я сейчас буду (Учитель глаголы с НЕ: не улыбайтесь, не поднимайте руки вверх, -Прочитайте вслух правило на с. 78. Что же такое НЕ? (Это -Как частица не пишется с глаголами? (Раздельно). -На с. 78 найдите упр. 136. -Прочитайте пословицы. Объясните смысл каждой пословицы. Не хвались, пока люди не похвалят. Не дразни собаки, она и лаять не станет. Языком не спеши, а делом не ленись. -Закройте учебники и напишите любую пословицу по памяти. Теперь -В записанной пословице подчеркните глаголы и частицу НЕ. -Сейчас к той пословице, которую вы записали, вам необходимо -Кто желает поделиться своим рассказом? (Дети делятся своими -Молодцы ребята, у вас получились замечательные рассказы! |

Выразитель читают стихотворение. Отвечают на вопросы учителя. Выписывают глаголы с частицей НЕ. Выполняют обратные действия. Читают правило, отвечают на вопросы учителя. Читают пословицы, объясняют их смысл. Записывают одну из пословиц по памяти, проверяют себя по Подчеркивают глаголы и частицу НЕ в записанных пословицах. Устно составляют небольшой рассказ к пословице, рассказывают |

|

5. Самостоятельная работа с самопроверкой. |

|

|

-Откройте с. 78, найдите упр. 137. -Прочитайте выразительно стихотворение. Почему оно так -Какие слова в строках рифмуются? (едется — гололедица, падается -Какое звукосочетание вы слышите в конце рифмующихся слов? -Теперь самостоятельно спишите это стихотворение, проверьте |

Выразительно читают стихотворение, анализируют прочитанное, Самостоятельно списывают стихотворение, подчеркивают глаголы и |

|

6. Включение нового знания в систему |

|

|

Игра «Скажи по-другому». -Ребята, сейчас я предлагаю вам немного поиграть. Я вам буду Не чесать языком (не разговаривать). Не водить за нос (не обманывать). Не перемывать косточки (не сплетничать). Не ударить лицом в грязь (не опозориться). -Молодцы, ребята! Вы отлично справились с заданием. |

Играют в игру — заменяют предложение на глагол с частицей НЕ. |

|

7.Рефлексия учебной деятельности на |

|

|

-Над какой темой мы сегодня работали в течение урока? -Какие ключевые слова в названии это темы? (Частица НЕ, глагол). -Как пишется частица НЕ с глаголами? (Раздельно). -Продолжите фразы: «Я сегодня узнал…» «Я сегодня научился…» «У меня вызвало затруднение…» -Ребята, вы сегодня молодцы, мне понравилась ваша работа на -А сейчас я посмотрю, умеете ли вы правильно заканчивать урок. -Наш урок окончен. Мне было приятно с вами работать. Спасибо! Домашнее |

Отвечают на вопросы учителя. Высказывают свою точку зрения. |

-

Орфографическое правило, типы правил. Методика работы над орфографическим правилом.

Практическая работа учащихся над орфограммами в большинстве случаев опирается на правила, которые эффективны лишь в случае их точного, уместного и быстрого применения.

Малейшая неточность в знании и применении правил, их замедленное применение приводит к ошибкам.

Орфографические правила могут быть усвоены и могут применяться лишь на основе определенного уровня владения фонетикой, грамматическим, словообразовательным материалом, а также развитым и активизирующим словарем.

И программы, и учебники по русскому языку составлены так, что орфография не выделена в виде отдельного раздела, а включена в соответствующие темы курса. Например, правила правописания корня, приставки включаются в раздел «Состав слова», правописание личных окончаний глаголов — в разделе «Глагол» и т.п. Орфографический материал следует за грамматическим и опирается на него.

В начальных классах используются в орфографической работе

правила следующих типов:

1. Правило — указание или запрещение. Оно не требует рассуждения и сложного действия. Пример такого правила правописания гласных после шипящих «жи», «ши», «ча», «ща», «чу», «щу». Это правило опирается на развитый речевой слух учащихся, т.е. на практическое знание фонетики, но не требует привлечения правил фонетики или грамматики. Данное правило не имеет своего алгоритма, точнее, его алгоритм состоит всего из одного действия — «шага».

Примеры правил — запрещений:

« В сочетаниях «ЧК», «чн» мягкий знак не пишется: «почка», «сочный»; «Одну букву нельзя оставлять на строчке или переносить на другую»; «Буква й при переносе не отделяется от гласной: «лей-ка», «мой-ся»; «При переносе слов с двойными согласными одна бука остается на строке, а другая переносится: «кас-са», «длин-ный».

2. Правило — указание для выбора написания из двух предполагаемых написаний (реже — из нескольких вариантов). Для выбора необходимы рассуждения, нужна опора либо на значение слова (словосочетания), либо на разбор слова, на грамматический или фонематический анализ.

Правило данного типа имеет свой алгоритм — не менее двух действий «шагов».

Примеры таких правил:

« Имена, отчества и фамилии пишутся с большой буквы» (2кл.). Алгоритм: 1 шаг: Прочитать предложение. О ком, о чем в нем говорится? 2 шаг: Назвать имя, отчество или фамилию. Какая первая буква в имени? Отчестве? Фамилии?

Правило постановки точки, вопросительного знаков в конце предложения (2кл.). Алгоритм: 1 шаг: Прочитать предложение (или текст). О ком, о чем в нем говорится? 2 шаг: Как произносится предложение: что-либо спокойно сообщается или произносится с особым чувством либо с вопросом? 3 шаг: Какой знак нужно поставить в конце предложения?

3. Правило — результат наблюдения над языком. Обычно оно носит грамматико-орфографический характер, соединяет в себе и грамматическое, и орфографическое наблюдение.

Пример такого правила: «общая часть родственных слов называется корнем. Общая часть родственных слов (корень) пишется одинаково» (2кл.). В этом правиле отражено самое первое знакомство с написанием безударных гласных в корне слова.